2025年7月1日,BMC Biology在线发表了贵州医科大学、贵州文物考古研究所、复旦大学和厦门大学等多个单位合作完成的题为“Ancient genomes in Southwest China revealed genetic interactions among diverse populations in the historical period”的研究论文。该研究对贵州大松山墓群出土的从宋到明朝的8个古代个体进行了DNA提取和测序分析,揭示了中国西南地区历史时期不同人群间的复杂遗传交流和互动,为理解该地区的遗传格局和民族形成提供了新的视角。

大松山墓群位于贵州贵安新区马场镇,时间上跨越1400余年,是贵州已发掘规模最大、延续时间最长的一处墓地。该墓群的发现首次完整建立起黔中地区两晋至明代墓葬发展序列,为贵州历史时期考古学研究树立了年代标尺。截至目前,该墓群共清理墓葬2192座,出土各类文物4000余件(套),涵盖金、银、铜、铁、锡等,其中还有银梳背、铜项饰等造型独特、工艺精湛的珍品。大松山墓群于2023年3月被评为“2022年度全国十大考古新发现”。中国西南地区因其复杂的地形和独特的气候条件,在农业传播、语言演变和民族形成中具有关键作用。尽管已有研究揭示了部分史前时期的人群遗传特征,但历史时期的人群动态和遗传多样性仍不清楚。研究团队通过对贵州大松山墓群出土的古代个体进行基因组分析,填补了这一研究空白。

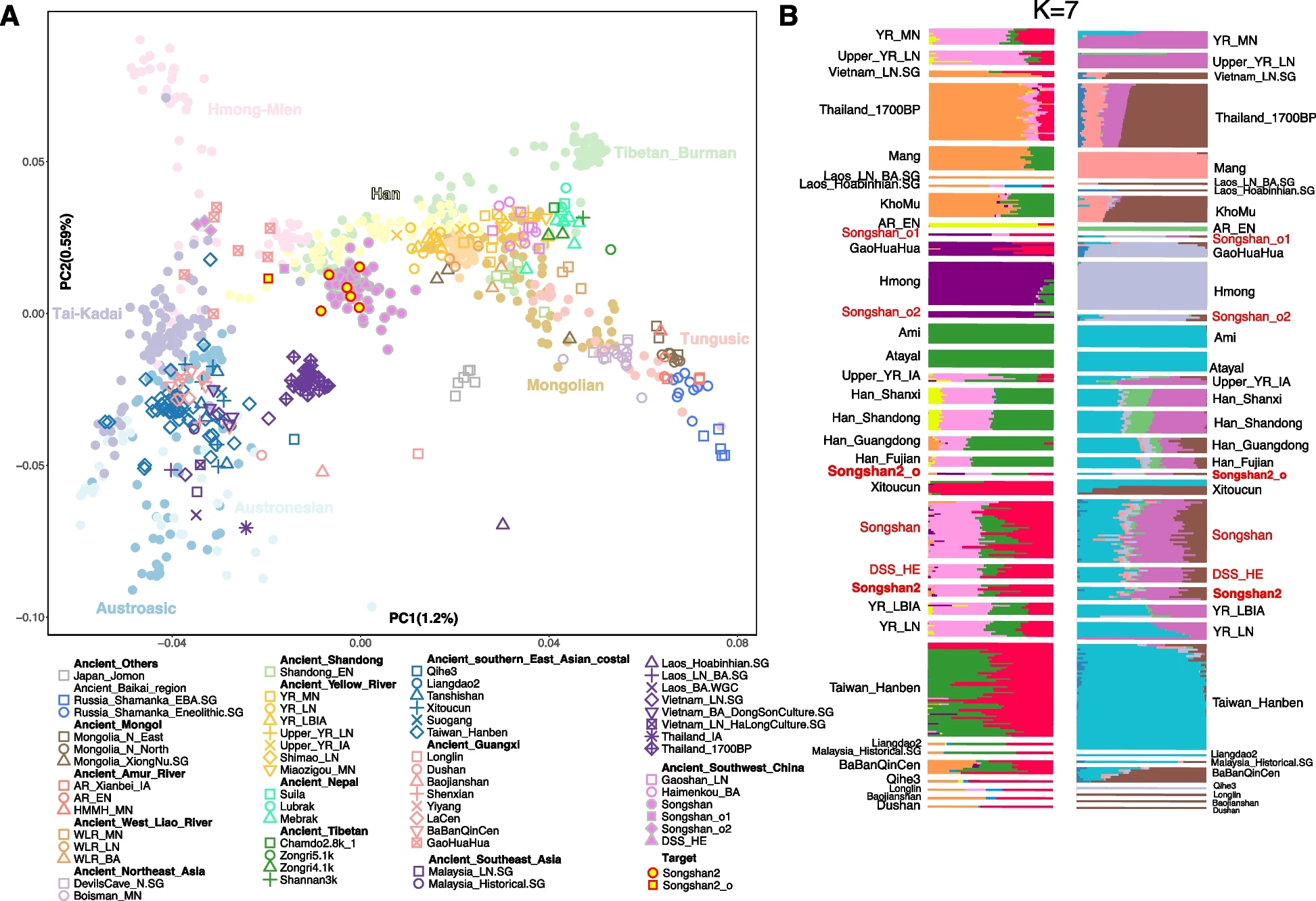

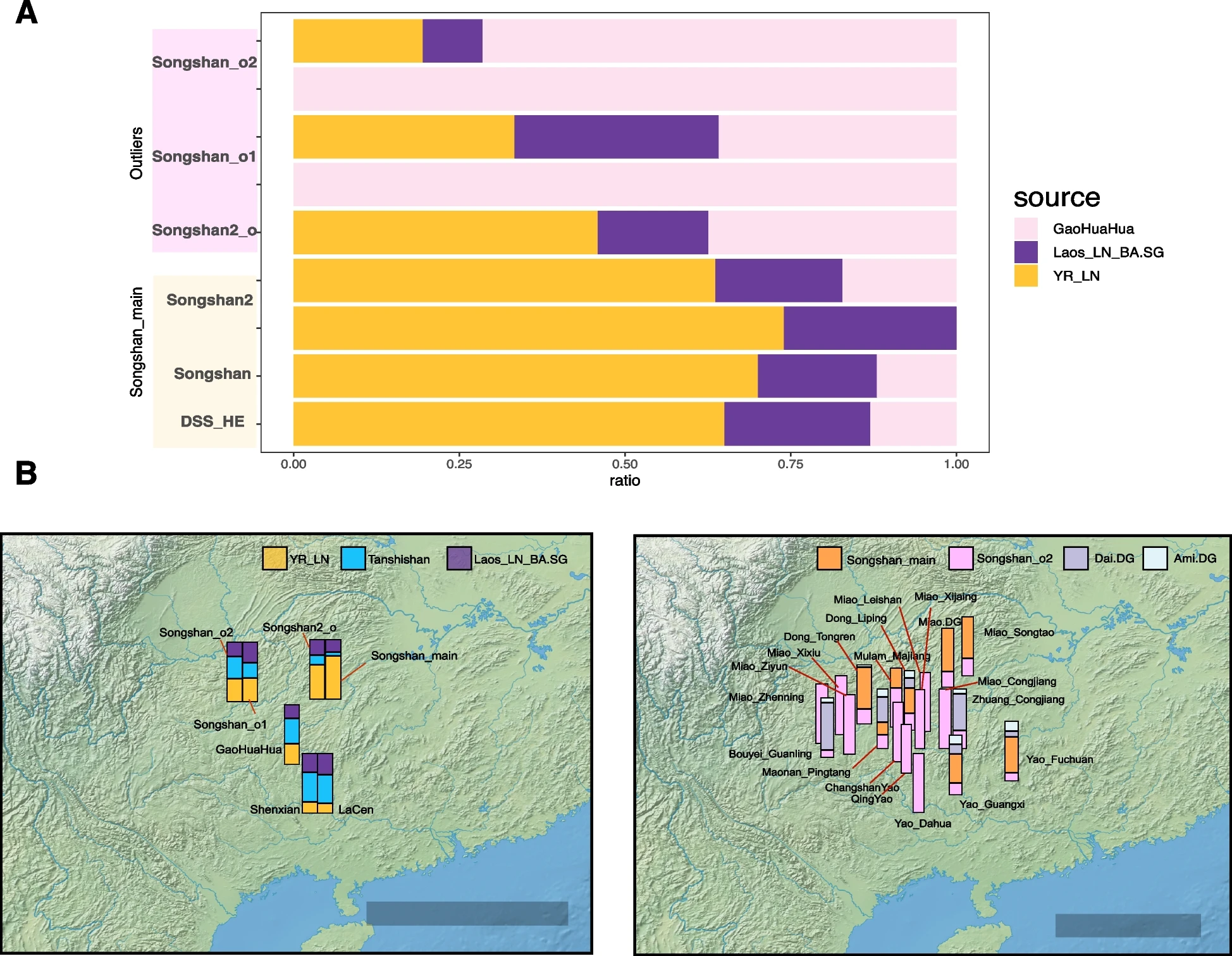

研究团队提取和测序了22例来自大松山墓群新发掘的谢家寨区域的古代个体样本,最终保留了8个污染率低于5%的样本用于后续群体遗传分析。研究团队结合已发表的相关数据,通过主成分分析(PCA)、ADMIXTURE分析和f统计等方法,整合分析大松山相关人群以及与同时期西南地区古代人群的遗传结构和遗传亲缘性。结果表明,大部分的大松山个体与黄河流域的粟作农业人群关系密切,但也显示出显著的东南亚和广西古代人群的遗传影响。在进一步分析中,大松山人群的遗传特征可能反映了黄河流域粟作农业向西南地区的扩张,以及与当地人群的混合。这种遗传交流可能与历史上中原地区与西南地区的文化交流和人口迁徙密切相关。大松山墓群的离群个体与现代苗瑶语人群存在遗传联系,作者还结合历史学和民族学,对离群个体与苗瑶语人群表现出高度的遗传亲和性的现象进行讨论,为理解现代西南地区民族的形成提供了重要线索。

图1 大松山个体的总体遗传结构

图2 大松山人群以及西南历史时期古人的遗传图谱

该研究由贵州医科大学、贵州文物考古研究所、复旦大学和厦门大学等多个单位合作完成。复旦大学王传超教授、贵州文物考古研究所周必素研究员和贵州医科大学黄江教授为论文的共同通讯作者。贵州医科大学万雯副教授、复旦大学生命科学学院博士生黄煌臻、贵州文物考古研究所胡昌国和张兴龙研究员为论文共同第一作者。研究得到了国家杰出青年基金、国家重点研发计划、国家社科基金重大项目等资助。

原文链接:https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-025-02299-4