近日,复旦大学王传超教授团队联合河南省文物考古研究院等单位在《BMC Biology》上在线发表了题为“The demic expansion of Yangshao culture inferred from ancient human genomes”的研究论文,通过对从属于仰韶文化区域变体秦王寨文化的站马屯遗址墓葬中出土的人类遗骸的古基因组分析,结果发现仰韶文化的传播并非单纯的文化扩散,而是由人口迁徙驱动的“基因-文化”共同扩张,即人群迁徙而非单纯的文化传播在仰韶文化相关血统扩散至中国北方的过程中起主导作用。

仰韶文化距今7000至5000年,是中国新石器时代最具影响力的考古文化之一,被誉为中华文明的主根主脉。它主要繁荣于黄河流域的中原地区(在今河南、陕西、山西三省)。在河南发现了三千多处仰韶文化相关遗址,其影响还跨越黄河中游边界,到达河北、甘肃、青海、湖北、宁夏、内蒙古和四川等周边地区。仰韶文化在传播和扩散过程中的一个关键科学问题是:它遵循人口扩散模型(即遗传互动伴随仰韶文化人群的扩张)还是文化扩散模型(即当地原始狩猎采集群体采用仰韶文化而未受到仰韶文化人群的遗传影响)?由于缺乏合适的古代DNA数据,这一问题一直未能得到明确解答。

站马屯遗址墓葬中出土的人类遗骸为回答这一科学问题提供了可能。位于河南中部的站马屯遗址是仰韶文化秦王寨类型(或称大河村类型)相关遗址之一,属于仰韶文化的外围遗存。站马屯个体的面部特征与汪沟、西山和平粮台等秦王寨类型相关群体相似,但与仰韶文化核心区(即陕西中南部、山西南部和河南西部)的群体不同。站马屯人的面部特征还与山东大汶口文化相关的西夏侯遗址人群表现出亲缘关系。同时,在站马屯、汪沟和西夏侯遗址中发现了一些习俗,如枕骨变形和拔牙,但在仰韶核心区未发现。来自祖先血统的分化是否能解释仰韶核心区与站马屯遗址之间的面部形态差异,以及仰韶文化秦王寨类型人群与山东及南方人群的文化互动在多大程度上伴随遗传互动,这些问题都有待于古基因组学数据的解答。

研究团队成功获得12个来自站马屯遗址的古人基因组数据。研究发现站马屯个体与仰韶文化核心区及周边已发表个体遗传上均同质,且未受到以中国南方相关古代群体为代表的东南亚相关血统、山东新石器时代早期山东狩猎采集者以及大汶口文化相关古人的遗传影响。所有个体都具有典型的东亚线粒体 DNA单倍群,分别为A、D、F、G和Z。父系Y染色体以单倍群O、N和C为代表,主要分布在东亚和东北亚。这些基于单亲遗传标记的结果也支持站马屯人群与东亚相关谱系之间的遗传联系。

先前对站马屯的颅骨测量研究表明,秦王寨文化相关的站马屯个体也与山东西部大汶口文化相关的西夏侯遗址人群表现出一些相似性。研究人员进一步探索了站马屯与西夏侯遗址人群之间的遗传关系,发现全基因组分析结果支持站马屯与西夏侯人之间的遗传同质性。由于没有在站马屯人群中发现大汶口文化相关的基因流,站马屯遗址带有的大汶口文化相关特征凸显了新石器时代互动的复杂性,技术与文化可能通过贸易网络或社会联盟得以传播,却无需伴随大规模的人口迁移。站马屯古人与西夏侯古人之间骨骼特征的相似性是否可以通过它们遇到的相似外部环境压力来解释,将有待后续研究来进一步揭示。

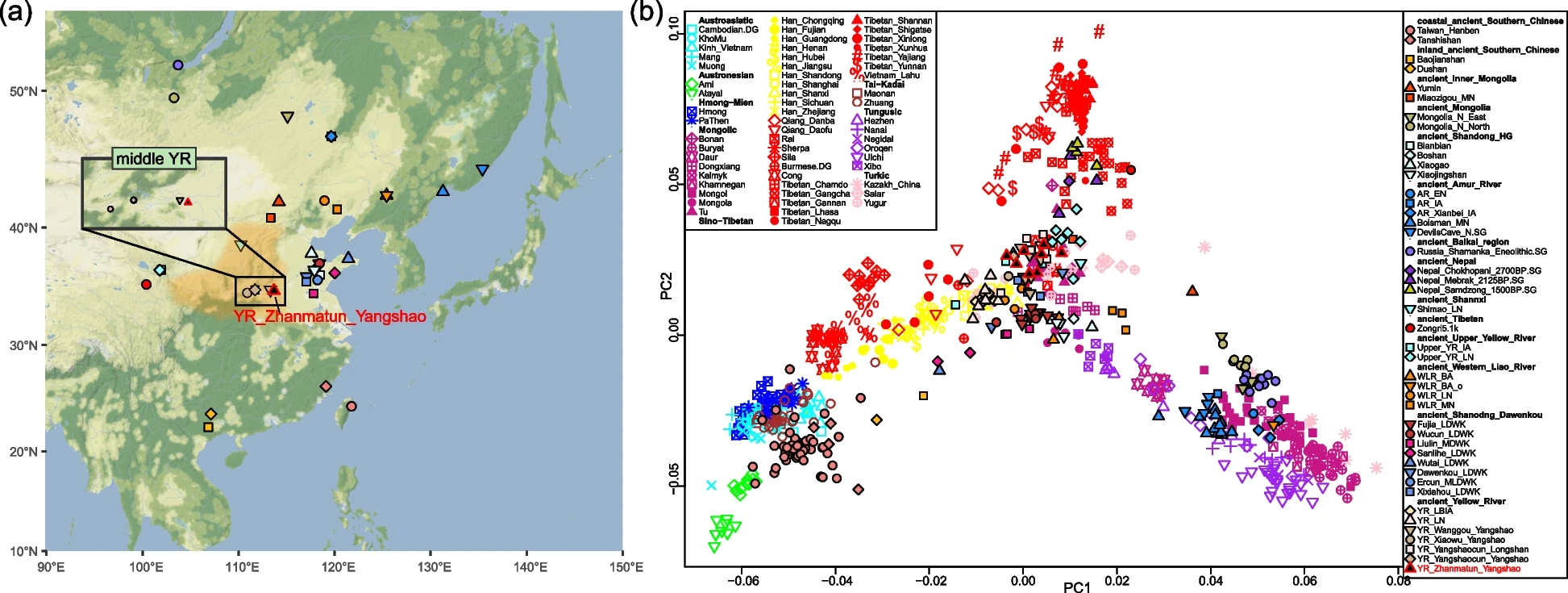

图1. 站马屯遗址地理位置及遗传主成分分析图

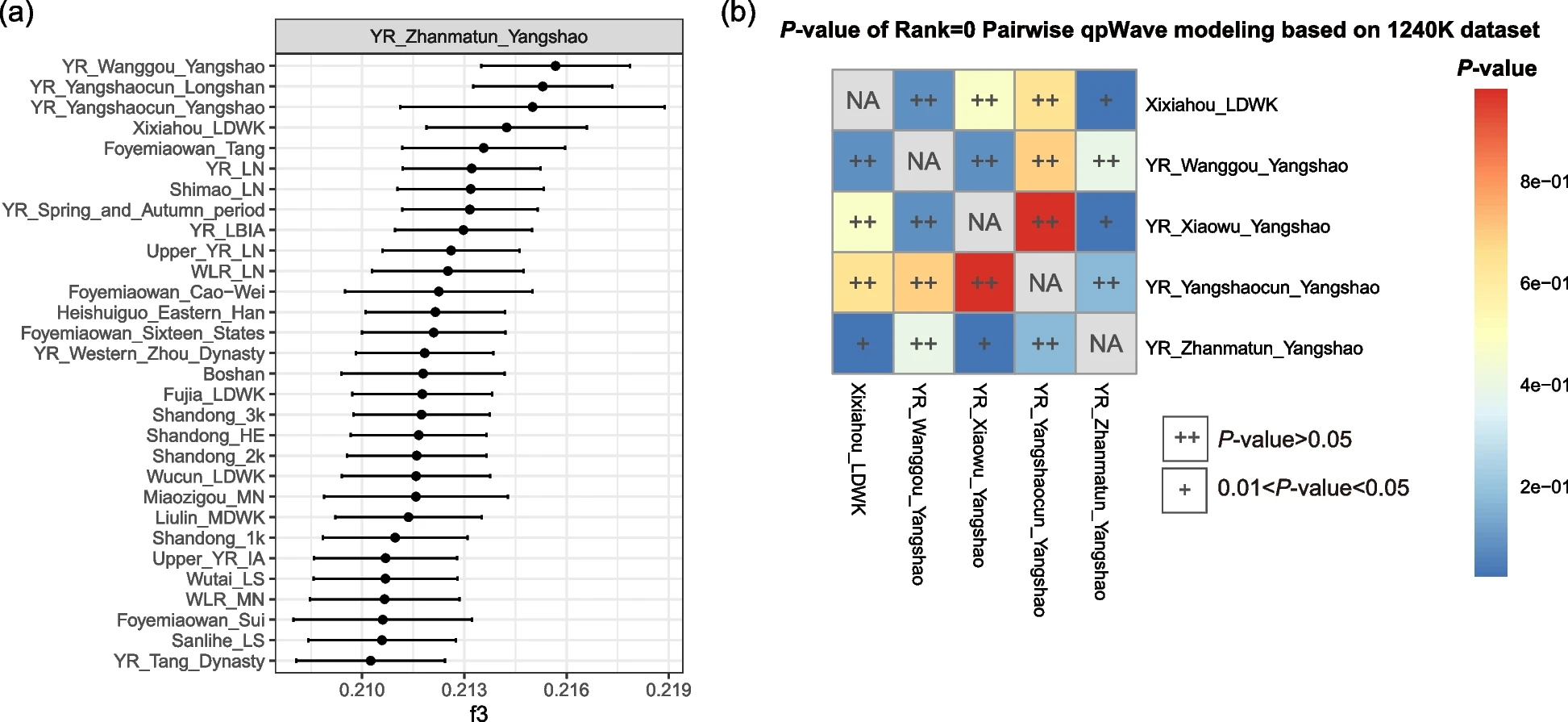

图2. 站马屯遗址古人基因组亲缘关系分析图

该发现填补了仰韶文化边缘区域古代 DNA 研究的空白。此前,仰韶文化基因组数据仅来自河南王沟、仰韶村等少数遗址,样本量有限。战马屯遗址的基因组数据首次揭示了仰韶文化与周边变体(如秦王寨文化)的遗传连续性,为构建新石器时代黄河流域人口动态图谱提供了重要支点。

该研究由河南省文物考古研究院、复旦大学和厦门大学等单位合作完成。河南省文物考古研究院孙蕾研究员、厦门大学生命科学学院博士生马昊和复旦大学现代人类学教育部重点实验室博士后王睿为论文共同第一作者。复旦大学现代人类学教育部重点实验室王传超教授和博士后王睿为论文共同通讯作者。研究得到国家杰出青年科学基金项目、国家社科基金重大项目和国家自然科学基金面上项目等资助。