2024年10月2日,复旦大学科技考古研究院文少卿团队联合宁夏文物考古研究所等机构在Archives of Oral Biology上发表题为“Familial hypodontia in bronze age Northwest China (1046-771BC)”《中国西北地区青铜时期(公元前 1046-771 年)的家族性先天缺牙症》的研究论文。通过对宁夏彭阳姚河塬西周高等级墓地(公元前1046-771年)出土人骨的综合性分析,研究团队首次在国内考古遗址中发现并证实了家族性先天缺牙症的案例,为理解古代人群遗传结构、健康状况及社会关系提供了重要线索。

先天性缺牙是人类最常见的牙齿发育异常之一,指个体先天性缺失1-5颗恒牙(不包括第三磨牙)。在现代东亚人群中,其发病率通常在0.03%至10.1%之间波动,且被认为与多种基因突变(如MSX1、PAX9、AXIN2等)密切相关,具有明显的遗传倾向。然而,古代人群,尤其是东亚地区考古样本中,关于先天性缺牙的系统研究极其匮乏,以往研究多聚焦于生前牙齿脱落等后天病理现象,对先天性缺牙的关注有限,更缺乏利用分子手段验证其家族遗传性的尝试。姚河塬遗址作为西周时期西北边疆的大型高等级聚落,其保存完好的墓葬和人骨材料为探索这一问题提供了独特窗口。

研究团队首先对姚河塬遗址出土的45具人类骨骼样本进行牙齿情况的检查和记录,随后,对其中15例样本(包括7个缺牙个体和8个随机选取的个体)进行古DNA分析,提取颞骨和牙齿中的DNA。使用READ、TKGWV2、KIN和F3测试等亲缘关系估计算法对样本进行分析。

图1:先天性缺牙样本

异常高的先天性缺牙患病率: 在45例个体中,共发现7例少牙症患者(患病率15.6%)。其中6例缺失切牙(占样本总量的13.3%),1例缺失上颌第二磨牙。下颌骨(影响4例个体,占8.9%)比上颌骨(影响2例个体,占4.4%)更常受累。缺失牙齿多为1-2颗,且主要为单侧缺失(5例)。这一患病率显著高于现代东亚人群以及我国其他考古遗址样本。

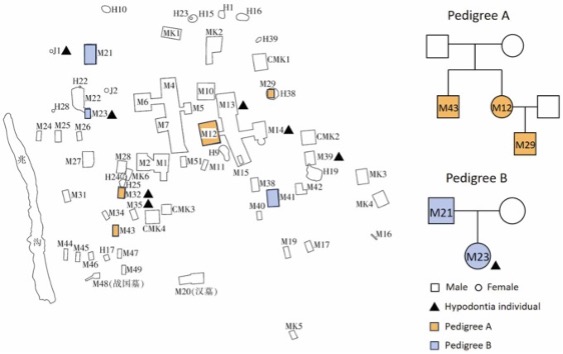

家族遗传的分子证据:线粒体DNA结果显示,患有切牙缺失的个体M32:R1(男,约43岁,缺失双侧下颌侧切牙)和M13:R2(性别不详,缺失右上中切牙)共享相同的线粒体单倍群F1g,提示他们可能来自同一母系。更重要的是,全基因组水平的亲缘关系分析(READ, TKGWV2, KIN)确认了墓地中存在多个具有亲缘关系的群体。其中,M32:R1与另一个体M12(未检出先天性缺牙)存在二级亲缘关系,而M12又与M29(母子关系)和M43(兄弟姐妹关系)等个体构成一个紧密的家系群组。尽管M21(无先天性缺牙)与M23(女,14-16岁,缺失右下侧切牙)被确认为父女关系(Pedigree B),但M23与先天性缺牙个体M32:R1未显示直接亲缘。综合来看,在检出先天性缺牙的个体中(尤其是M32:R1和M13:R2),其存在于一个具有多层级亲缘关系的家族网络内,为这些个体罹患的先天性缺牙具有家族遗传性提供了强有力的分子考古学证据。

图2:姚河塬高级墓地的亲属群体

人群背景: 尽管存在家族聚集性,姚河塬人群整体显示出较高的母系遗传多样性(在12个有效样本中鉴定出9种不同的线粒体单倍群),表明该高等级墓地并非一个高度近亲繁殖的封闭群体,而可能包含多个族群来源的个体(与遗址考古学证据相符)。其先天性缺牙患病率(15.6%)也远低于泰国铁器时代Noen U-Loke遗址报道的极端高值(70%),后者被认为可能源于严重的族群隔离或内婚制。

研究通过古DNA技术首次证实古代家族性先天性缺牙的存在,将该病症的遗传学研究时间维度向前推进了近三千年;成功示范了如何将传统的骨骼病理学观察与古基因组学技术紧密结合,从而深化对古代社会的理解,为了解西周时期西北边疆贵族人群的健康状况以及可能的婚配习俗提供了重要证据。

复旦大学科技考古研究院吴耀翰(Yaohan Wu)、宁夏文物考古研究所马强(Qiang Ma)为本文共同第一作者,复旦大学科技考古研究院文少卿副教授为通讯作者,该项目获得了宁夏科技厅重点研发项目、科技部“中华文明探源工程”专项、国家社会科学基金等多项基金的资助。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003996924002255