2025年7月11日,中国科学院上海营养与健康研究所/中国科学院计算生物学重点实验室张曼菲研究员、汪思佳研究员团队在遗传学领域专业期刊Journal of Genetics and Genomics发表题为A multi-ancestry GWAS meta-analysis of facial features and its application in predicting archaic human features《多祖源人群面部特征全基因组关联分析及其在古人类面部特征预测中的应用》的研究论文。通过整合东亚和欧洲人群的大规模全基因组关联分析数据,首次系统解析了人类面部特征的遗传基础,并成功预测了尼安德特人和丹尼索瓦人的面部特征,为研究人类进化历史和适应性变化提供了新视角。

人类面部形态是一种受遗传因素强烈影响的复杂性状,在进化研究中具有重要意义。然而,由于化石证据有限,古人类如尼安德特人和丹尼索瓦人的面部特征长期以来难以准确复原。尽管基于尼安德特人头骨化石的研究揭示了一些特征,如中面部前突、明显的眉脊、延长的颧弓、缺乏明显的下巴和宽大的下颌骨,但这些特征与现代人类的扁平面部轮廓存在显著差异。而对于丹尼索瓦人,仅有的夏河下颌骨化石显示其具有中等大小的下颌和异常大的牙弓。

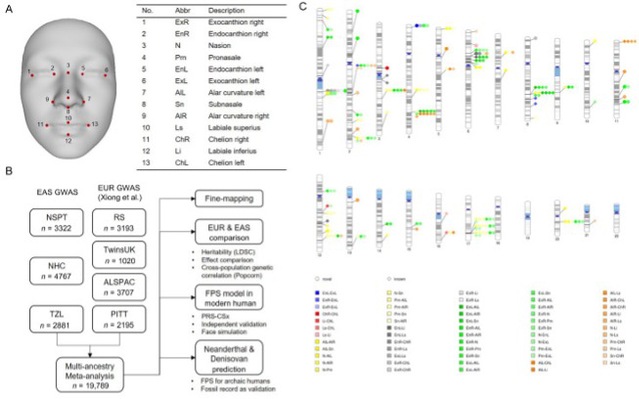

图1:面部标志点定义及研究流程

1. 多祖源人群面部特征全基因组关联分析

研究团队对来自三个东亚人群队列(NSPT、NHC和TZL)共9,674名个体进行了全基因组关联分析,并与此前欧洲人群(10,115名个体)的研究结果进行整合,共同分析了78个面部特征(图1A)。通过多祖源元分析,研究团队鉴定出71个与面部特征相关的基因组位点,其中21个为首次发现。

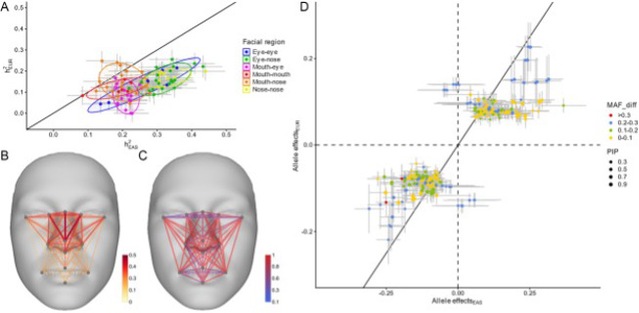

研究发现,面部特征的遗传结构在东亚和欧洲人群间存在显著差异(图2)。通过比较不同面部区域的遗传可遗传度,研究团队发现眼-鼻区域的遗传可遗传度在东亚人群中较高,而口-鼻区域在欧洲人群中表现出更高的遗传可遗传度。这一发现揭示了不同人群面部特征的遗传基础存在差异,可能反映了适应性进化的结果。

图2:面部特征的遗传结构比较

2. 面部多基因评分模型的建立与验证

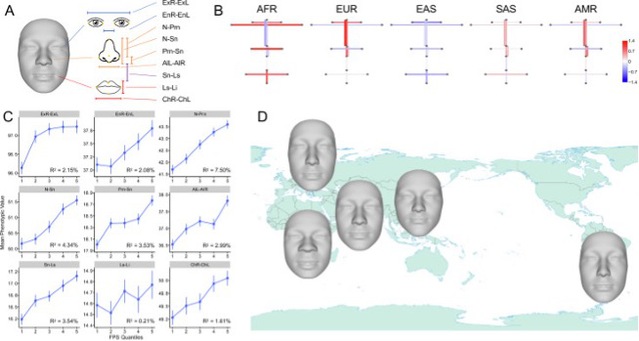

基于全基因组关联分析结果,研究团队开发了面部多基因评分(FPS)模型,能够基于遗传信息预测面部特征。该模型在不同大陆人群中的表现与观察到的面部特征高度相关,证实了其预测能力的可靠性。

研究团队将FPS应用于1000基因组计划中的不同大陆人群,发现FPS的分布与这些人群观察到的面部特征显著相关(图3)。例如,非洲人群与其他人群在眼距和鼻宽等特征上存在明显差异,这与其FPS分布相一致。这一结果表明,FPS能够有效捕捉不同人群间面部特征的变异。

图3:面部多基因评分在不同人群中的分布

3. 古人类面部特征的预测与验证

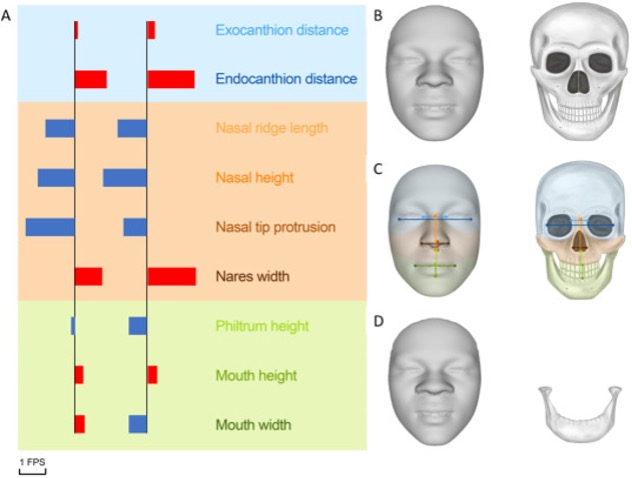

研究团队利用从化石中提取的古DNA数据,应用FPS模型成功预测了7个尼安德特人和1个丹尼索瓦人的面部特征。预测结果与化石记录高度一致,揭示了这些古人类的独特面部特征。

图4:尼安德特人和丹尼索瓦人面部特征预测

研究结果表明,尼安德特人和丹尼索瓦人可能共享一些相似的面部特征,如更宽但更短的鼻子和更宽的内眼角距离(图4)。特别是,丹尼索瓦人的口腔宽度明显减小,这一特征在尼安德特人中不明显。这些发现为理解人类面部形态的进化历史提供了新的视角。

研究首次从遗传学角度系统解析了人类面部特征的遗传基础,并成功预测了古人类的面部特征。研究结果不仅揭示了不同人群面部特征的遗传差异,还为理解人类进化历史和适应性变化提供了重要线索。此外,该研究开发的FPS模型为未来的法医学应用和人类进化研究提供了有力工具。

上海营养与健康研究所博士生杜思源、陈洁怡为本文共同第一作者,上海交通大学张曼菲副教授、上海营养与健康研究所汪思佳研究员为通讯作者。该项目获得了中国科学院、国家自然科学基金等多项基金的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jgg.2024.07.005