2025年6月14日,复旦大学生命科学学院/人类表型组研究院郑鸿翔、金力、王久存团队在中国遗传学领域专业刊物Journal of Genetics and Genomics发表题为“Natural selection shaped the protective effect of the mtDNA lineage against obesity in Han Chinese populations”《自然选择塑造线粒体DNA谱系对汉族人群肥胖的保护效应》的研究论文。通过对2877名汉族人群的全基因组数据分析,首次发现线粒体单倍群M7b1a1可显著降低肥胖风险,其核心变异T12811C通过改变能量代谢调控肥胖易感性,且该谱系在进化中可能受自然选择驱动。这一发现为肥胖的进化医学机制和精准干预提供了新视角。

肥胖是一种由脂肪异常或过度堆积引起的全球性流行病,会增加长期患病风险并带来沉重的经济和健康负担。肥胖通常通过BMI、WC和WHR等人种测量特征来评估,并且常伴有脂质代谢异常。尽管已知肥胖受多种因素影响,包括主要富集在脂质代谢和能量维持途径中的遗传变异、环境压力和行为影响,但其发病机制仍需进一步研究。线粒体功能与肥胖易感性密切相关,因此与线粒体功能相关的遗传因素可能有助于异常脂质积累和肥胖的发病。线粒体是细胞的能量来源,通过氧化磷酸化产生细胞所需能量的80%至90%,并且在葡萄糖和脂质代谢以及活性氧产生中发挥核心作用,所有这些都与肥胖的发病密切相关。此外,mtDNA也是追踪进化历史的有用遗传物质,尤其是自然选择的影响。鉴于此,研究人员旨在探究与肥胖风险相关的mtDNA变异的进化历史,特别是自然选择对其的影响。

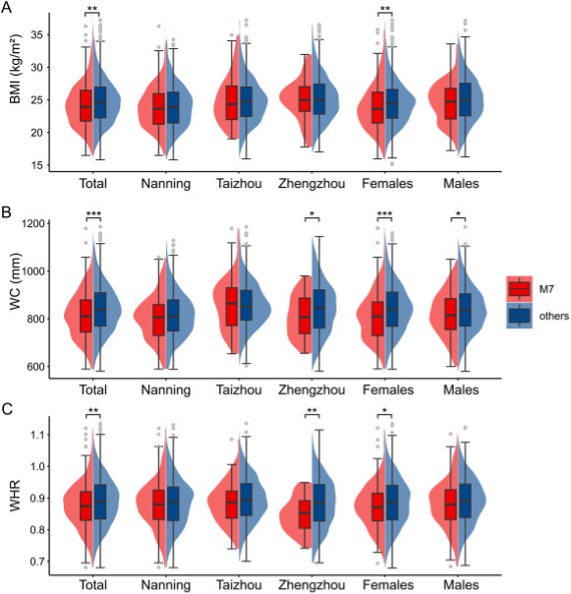

研究通过对2877名汉族个体的mtDNA进行深入分析,发现M7单倍型群体与较低的肥胖风险相关,并且其亚群M7b1a1可能通过携带特定的功能改变性变异(如T12811C)影响线粒体功能,从而降低肥胖风险。研究还表明,M7b1a1亚群在进化过程中可能受到正向选择或选择约束的放松。南方汉族中M7频率显著高于北方,且肥胖相关指标的调整值在南方人群中较低,提示地理和环境因素可能在塑造mtDNA与肥胖关联中发挥作用。此外,研究还发现DACT2和PIEZO1等核基因可能与M7b1a1亚群存在功能互作,共同影响肥胖相关表型。该研究不仅深化了对肥胖遗传机制的理解,也为基于遗传背景的肥胖预防策略开发奠定了科学基础。

图 1:M7 单倍型与其他个体肥胖相关人种测量特征值的比较

研究深入探讨了线粒体DNA(mtDNA)单倍型与肥胖风险之间的关联,揭示了mtDNA M7单倍型及其亚群M7b1a1与肥胖风险的显著关联,为肥胖的遗传易感性提供了新的分子证据。研究发现了可能影响线粒体功能的关键变异位点,如T12811C,为开发基于线粒体功能调控的肥胖预防和治疗策略提供了潜在靶点。同时,该研究结合自然选择和进化分析,提出M7b1a1亚群可能受到正向选择或选择约束放松的假设,为理解人类进化过程中遗传变异与环境适应之间的相互作用提供了新的视角。此外,研究还揭示了南北方汉族人群mtDNA频率与肥胖风险的差异,强调了地理和环境因素在塑造遗传变异与疾病关联中的重要性,为开展遗传与环境交互作用的复杂疾病研究提供了有益借鉴。该研究不仅为肥胖的遗传学研究提供了新的发现和理论支持,还为相关疾病的防治策略制定以及遗传学和进化医学的发展带来了积极的推动作用。

复旦大学生命科学学院/人类表型组研究院郑鸿翔副研究员、金力院士、王久存教授为通讯作者。等作为论文作者对该工作的开展和完成给予了大力支持并做出重要贡献。该项目获得了国家自然科学基金、中国医学科学院创新基金等基金的资助。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1673852724001292