近日,复旦大学王传超教授团队联合临淄区文物考古研究所、山东省文物考古研究院等单位在《BMC Biology》上在线发表了题为“Genomic formation of lower Yellow River populations in the Han dynasty”的论文,通过对山东省淄博市临淄区闻韶北遗址出土人类遗骸的古基因组分析,发现与新石器时代早期的山东古人相比,西汉山东古人和现代山东汉人与新石器晚期至铁器石器的黄河中游古人的亲缘关系更近。

山东是中国早期的粟黍农业中心之一,孕育了如大汶口和龙山文化等许多影响深远的早期文明。到了历史时期,山东依旧是重要的经济和文化中心。人口基数大、人口流动性强一直是山东人群结构的特点,因此了解山东历史时期人口的构成对于厘清古代中国人群的迁徙历史是至关重要的。

研究团队成功提取和测序了来自临淄闻韶北遗址的14个古人的基因组。对线粒体单倍群的分析结果显示,占比最多的两个单倍群分别为代表中国北方人群的D4单倍群和代表中国南方人群的F单倍群,说明在西汉时期之前中国南北方已经存在一定规模的人群迁徙和融合。而主要的几个Y染色体单倍群则都与中国北方的古代人群有关。这说明可能在南北方人群混合的过程中存在一定的性别偏向。

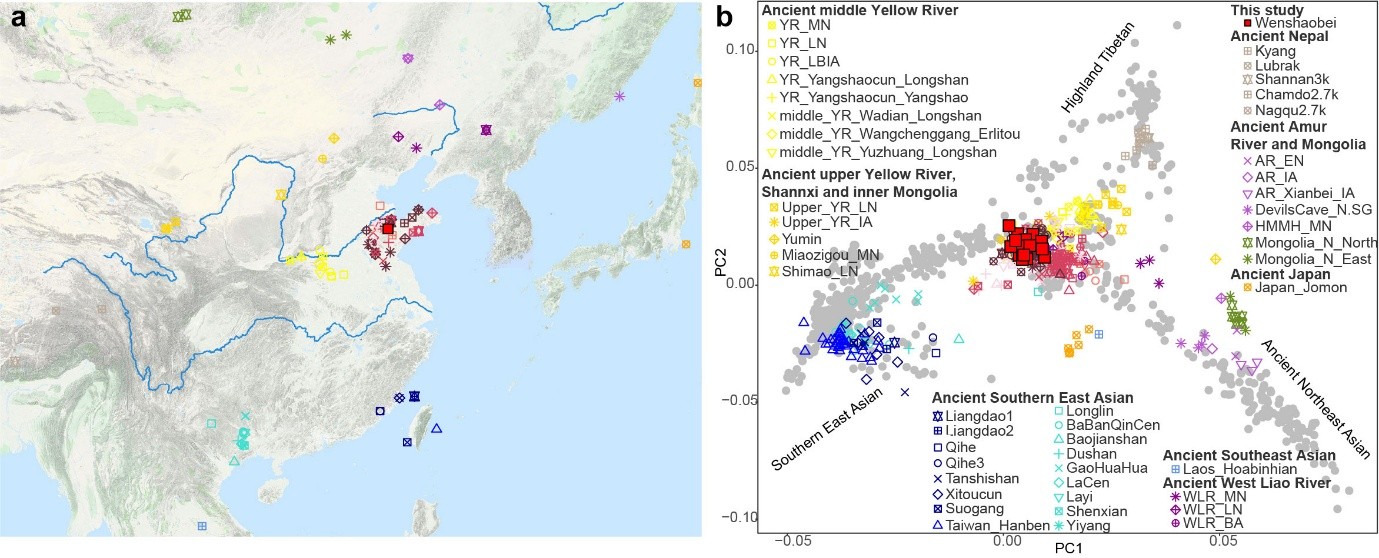

图1 闻韶北地理位置及遗传主成分分析图

PCA、ADMIXTURE和f4分析结果都表明比起山东地区新石器时代早期人群,西汉闻韶北人群与黄河中游的农业人群有更近的亲缘关系。由于黄河中游仰韶文化的繁荣和人口的增长,黄河中游农业人群在大汶口时期进入山东地区,且对更靠近内陆的地区影响更大。大汶口时期山东沿海地区依旧保留了较多的早期狩猎采集人群的成分,同时受到了更多南方基因流的影响。到了龙山时期,来自黄河中游的影响逐渐扩散到了山东沿海地区,进一步缩小了山东内部的区域性差异。到了汉代,黄河中下游人群的基因结构的差异已经微乎其微。山东地区是连接黄河中下游粟黍农业人群和南方稻作农业人群的重要枢纽。闻韶北人群可以被80%黄河中游农业人群加20%南方人群模拟。现代山东汉人可以被83%的黄河中游农业人群和17%的南方人群模拟,这与西汉闻韶北人群的基因成分是十分接近的,说明山东地区人群的遗传结构在汉代之后变得更为稳定。这可能是因为汉代政权的统一与社会的稳定使人口结构达到了动态平衡,减少了大规模远距离的人群迁徙。

图2 黄河中下游不同时期的qpAdm模拟

本研究补充了更多历史时期山东地区的样本,梳理了从新石器时期到历史时期山东地区人口结构的变化和人群迁徙的历史,通过细化不同时期山东内部各区域人口结构的异同,进一步明确了人群流动的方向和时间点。

该研究由厦门大学、复旦大学、山东省文物考古研究院和临淄区文物考古研究所等单位合作完成。厦门大学社会与人类学院博士生吉植、厦门大学生命科学学院博士生郑嘉婧、临淄区文物考古研究所陈魁所长、山东省文物考古研究院秦超超研究员、临淄区文化旅游综合执法大队崔素云为论文共同第一作者。复旦大学现代人类学教育部重点实验室王传超教授、武汉大学历史学院张群副教授、临淄区文物考古研究所陈魁所长、厦门大学生命科学学院博士生郑嘉婧为论文共同通讯作者。该研究得到国家杰出青年科学基金、国家社科基金重大项目、国家重点研发计划、福建省杰出青年基金、复旦大学遗传工程国家重点实验室开放课题、公安部法医遗传学重点实验室开放课题等资助。

原文链接:https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-025-02377-7