近日,复旦大学王传超教授团队联合南京师范大学贾鑫教授团队等在《BMC Biology》上发表了“Genetic stability in the lower Yangtze River basin from Song to Qing Dynasty”的研究论文,通过对长江下游地区宋代至清代古人遗骸的 DNA 提取与测序分析,首次揭秘了这一时期当地人群的遗传稳定性——尽管历史上历经多次人口迁徙流动,该区域人群仍保持着相对连续的遗传脉络,同时还发现了跨区域乃至跨国基因交流的蛛丝马迹,呈现出一个既稳定又多元的遗传结构。

长江下游地区的人群演化始终与历史进程紧密交织。考古学证据显示,新石器时代该区域便与黄河流域存在文化与人群的互动融合;进入历史时期后,西晋、唐、北宋时期的“衣冠南渡”带来的北方人口南迁、明清时期的南北人口往返流动,以及太平天国运动引发的区域人口锐减等事件,均对当地人口结构产生深远影响。

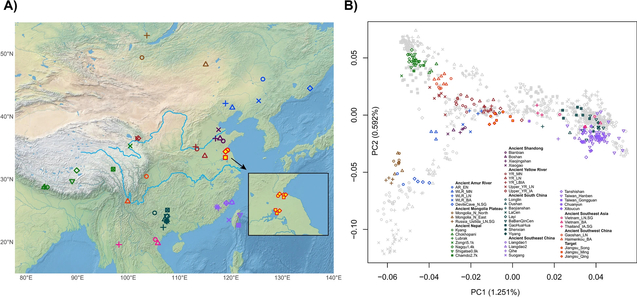

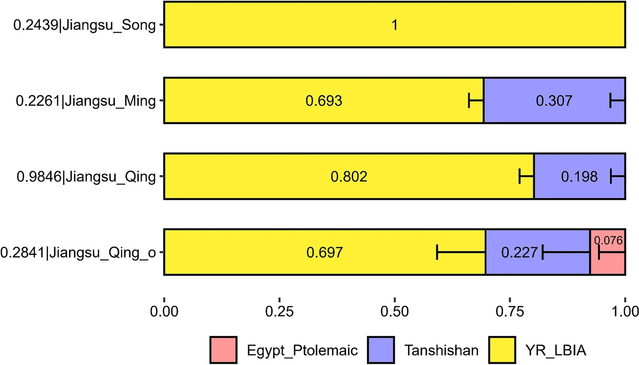

为厘清这一复杂过程中的遗传轨迹,研究团队成功获取了8份年代跨度覆盖宋至清代的长江下游古人基因组数据。群体遗传学分析显示,这些个体大多与黄河流域人群存在密切遗传关联,且整体呈现高度遗传同质性,印证了该地区历史时期遗传结构的稳定性。其中7个个体的祖源构成中,69.3%至100%可追溯至古代黄河流域相关人群,剩余部分则来自东亚南方的遗传贡献。更重要的是,现代长江下游汉族人群可被视作该地区历史人群的直接遗传后裔。尤为特别的是,一名清代个体的基因组中检测到地中海东部的遗传成分,暗示该地区在历史上可能存在远超区域范围的基因交流。

该研究由厦门大学、南京师范大学、复旦大学、连云港市重点文物保护研究所等单位协同完成。厦门大学生命科学学院博士生何海峰、南京师范大学地理科学学院孔新缘、复旦大学现代人类学教育部重点实验室博士后陶乐及连云港市重点文物保护研究所朱良赛为共同第一作者,复旦大学王传超教授与南京师范大学贾鑫教授为共同通讯作者。研究获得国家杰出青年科学基金、国家社科基金重大项目、国家自然科学基金面上项目等多项课题资助。