考古人类学研究依据出土器物、考古遗址的相似性,推测文化交流的范围和方向。而基因作为人群“血脉的档案”,则直接揭示史前人群间的真实互动。

近日,复旦大学王轲/金力/李辉团队在期刊Cell Reports发表了题为:Ancient genomes from the Yellow River Bend reveal long-distance population interactions between the Central Plains, Steppe, and southern China的论文,用古DNA破译史前黄土高原上,北方草原、中原与南方人群远距离互动的遗传历史,为多元史前文明汇聚碰撞于此提供了确凿的遗传学证据。

黄河自青藏高原奔流而下,在陕北形成一个巨大的“几”字形弯道,这里既是农耕文明区的北界,也是草原游牧区的南缘,几千年前多元人群在此交汇。先前的考古学研究揭开了中华文明的黎明前夜,包括陕北石峁文化圈、和长江下游良渚古城等初具早期国家形态的考古遗址面纱。学界基于上述遗址间出土玉器的相似性,提出南北方史前人群间出现一定的文化交流,但这是否意味着史前人群间的交流?

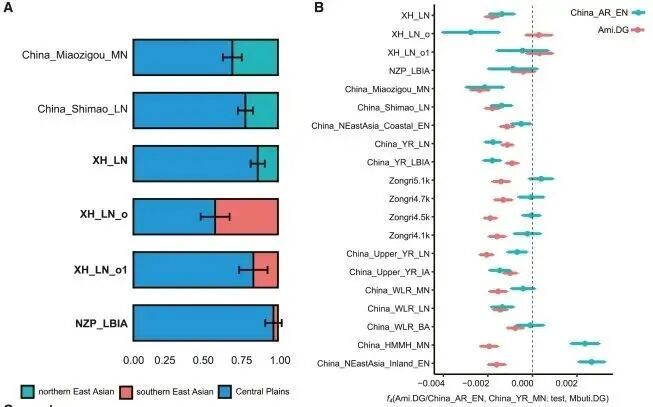

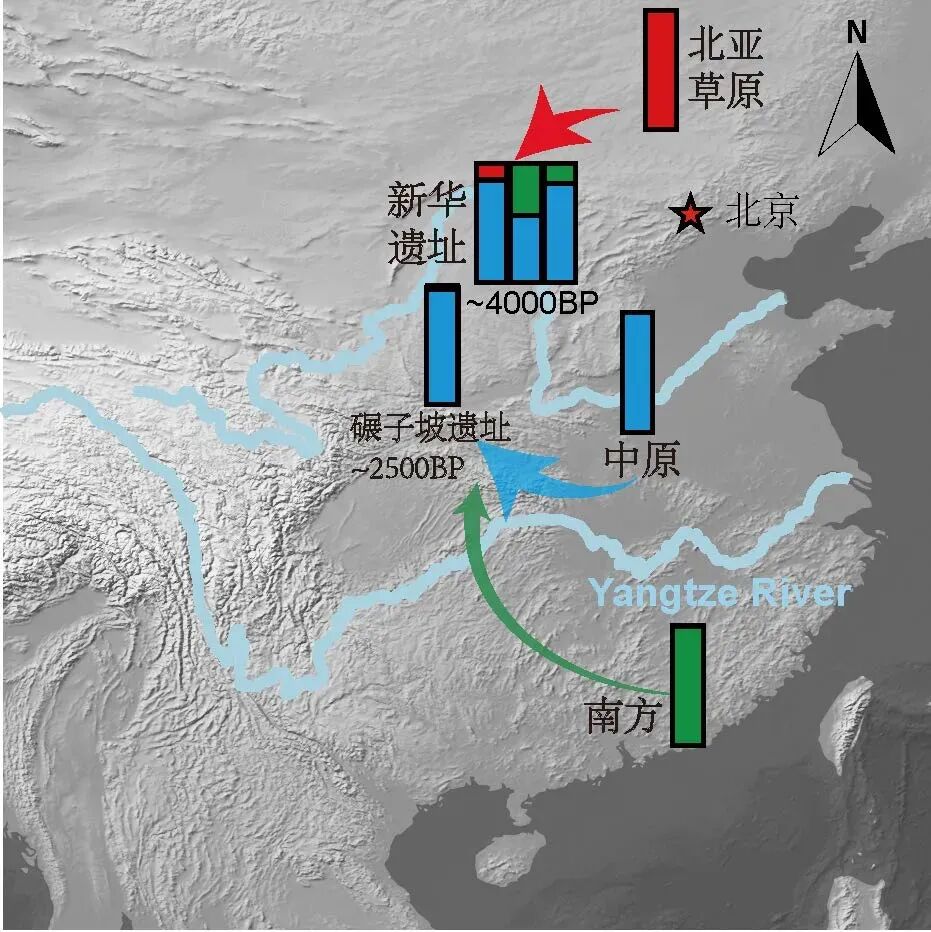

研究团队对埋葬于黄土高原上龙山时代至周代共23例古人类遗骸进行全基因组复原,追溯石峁文化圈人群的主要遗传祖先来源至中原,并发现石峁文化圈中石峁、新华遗址人群与北方草原人群间的密切遗传关联,首次揭示部分新华遗址出土个体中出现高达50%的南方起源遗传成分,重建新石器—青铜时代黄土高原人群的遗传格局,将中国史前南北方人群交流的地点由中原向北拓展800km至陕北高原。

本研究中报道的新华遗址(距今约4100–3850年)被认为是中国北方第一个史前政权石峁文化的卫星城,其玉器和陶器与石峁城出土的类似。碾子坡遗址(距今约3000–2200年)的居民从事农业和畜牧业,据推测与周朝的兴起有关。本研究重点揭示了石峁文化圈人群中中原文化人群遗传贡献,并推断出新华及相关群体中约10%–20%来自新石器北亚草原人群的基因贡献,更靠近北亚草原的庙子沟文化群体则具备高达30%,提出了史前农牧交错带人群遗传结构分布的空间格局。更令人惊讶的是,研究在部分新华个体中发现其在不同程度上受到南方人群遗传成分影响。南方基因的“远程输入”现象不仅在新石器晚期存在,在数百年后的碾子坡遗址中依然可见,意味着南方基因并非偶然输入,而是持续影响。

综合基因数据与考古学发现,研究团队认为黄土高原古人群既保持了与中原农耕社会的紧密联系,又吸收了来自北方草原和南方远距离地区的基因输入。这种复杂的互动格局反映了史前社会中人群迁徙和文化交流的多向性,而不仅仅限于邻近群体间的接触。这项研究证明了黄土高原作为中华文明北方门户的战略地位,更揭示了中华文明形成过程中南北互动的深远影响。

值得一提的是,Cell Reports杂志同期配发了对于本文通讯作者王轲博士的个人专访(https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(25)00739-9)),聚焦青年科学家成长及其对于古DNA业界未来研究趋势的展望。

过去,人们习惯认为文明是单一路径下的积累,中原孕育农耕,逐步走向复杂社会。然而,基因证据告诉我们中华文明的形成从一开始就是多元文化与人群的汇流。北方草原的基因注入带来了游牧与畜牧的元素,南方的基因跨越千里融入北方,使得黄土高原成为真正意义上的“文明熔炉”。这一发现不仅改写了我们对中国史前人口格局的认识,也为理解当今中国社会的多样性提供了深远视角。中华文明并非封闭的孤立产物,而是开放、融合与交流的结晶。黄土高原的基因密码,不仅记录了人类迁徙的轨迹,也为理解文明多元共生的本质提供了坚实证据。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116034