近日,复旦大学王传超教授团队联合山东省文物考古研究院、中国人民大学历史学院等单位在《Journal of Archaeological Science: Reports》上发表了题为“Genetic structure of Shandong taurine cattle in Han Dynasty”的研究论文,通过对山东省淄博市临淄区徐家村东墓地出土牛遗骸的古基因组分析,发现汉代黄牛与我国西北地区~3900年前石峁遗址及青藏高原~2500年前邦嘎遗址出土的黄牛存在紧密的遗传亲缘关系。《Journal of Archaeological Science: Reports》被最新的JCR人文艺术类AHCI收录,为中科院分区历史学和考古学二区TOP期刊。

山东位于黄河下游,是早期农业文明的重要发源地,并在历史时期持续作为经济与文化中心。家牛在当地农业社会中发挥核心作用,不仅提供肉类和皮革,更是耕作和运输不可或缺的役用动物。

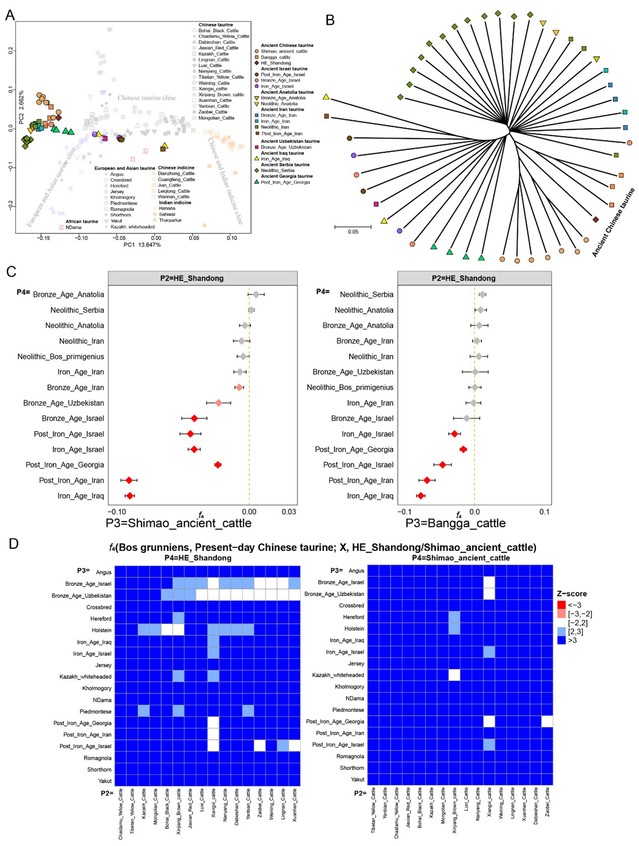

为揭示山东古代牛的起源和演化历史,研究团队对来自槐行遗址和徐家村东墓地两处考古遗址的25例古基因组样本进行了提取与测序,年代范围约为距今4795至2025年。经过严格的数据质量控制,由于大汶口晚期样本测序覆盖度极低,后续群体遗传分析仅保留了山东汉代个体。线粒体单倍群分析显示,山东汉代个体属于黄牛(taurine cattle),其线粒体DNA类型主要为单倍群T3。进一步的PCA、Neighbor-Joining (NJ) tree及f-statistics分析结果均表明,山东汉代黄牛与西北石峁遗址及青藏高原邦嘎遗址出土的黄牛具有更为紧密的遗传亲缘关系,提示黄河流域古代黄牛群体之间存在显著的遗传联系。此外,当代黄牛的遗传分析显示,其主要起源于古代黄牛,显示出古今黄牛的遗传连续性。这项研究首次提供了黄河下游古代黄牛的基因组数据,为黄河流域黄牛群体之间的紧密遗传联系提供了分子生物学证据。

该研究由厦门大学、复旦大学、山东省文物考古研究院、中国人民大学历史学院等单位协同完成。厦门大学生命科学学院博士生白添友和何海峰、福建理工大学人文学院讲师沈曲为共同第一作者。复旦大学王传超教授、山东省文物考古研究院吴志刚副研究员、山东省文物考古研究院昝金国副研究员、中国人民大学历史学院王晓琨副教授为共同通讯作者。该研究得到国家杰出青年科学基金、国家社科基金重大项目、国家重点研发计划、福建省杰出青年基金、复旦大学遗传工程国家重点实验室开放课题、公安部法医遗传学重点实验室开放课题等资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352409X25004341