我国科技考古工作者近日通过分子考古方法证实:位于西安北郊南康村的北周李诞墓为我国目前发现的首座婆罗门与北方汉人合葬墓,其中李诞本人确系罽宾婆罗门种,李诞夫人为北方汉人。

新发现北周墓葬疑云重重

时钟拨回到二十年前。2005 年9 月,西安市北郊南康新村一户村民在自建房过程中,发现一座古墓葬,遂上报给当地文物部门。西安市文物保护考古研究院接报后,立即派人对其做了抢救性发掘清理,确认这是一座埋葬在汉长安城东近郊的北周(公元557-581年)墓葬。但墓葬中的诸多疑点除了传统考古学研究之外,还需要现代科技助力方能解决。

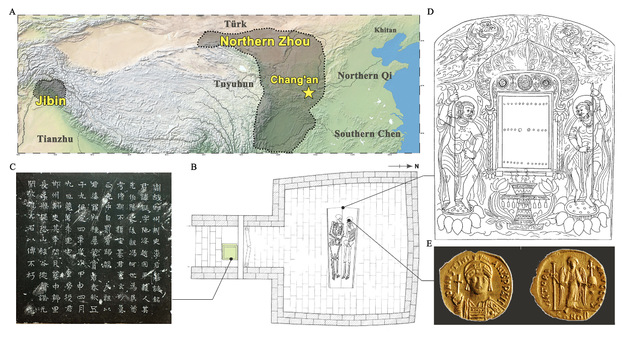

根据出土的墓志可知,墓主人名叫“李诞”,字“陁娑”,为婆罗门种,北魏正光年间自罽宾(注:古代西域国名)来到中土。但墓志又记载李诞自称赵国平棘人,并自诩其先祖为伯阳(注:老子,姓李名耳,字聃,又字伯阳)之后。李诞墓使用石棺作为葬具,石棺既线刻有伏羲、女娲、星宿、四神等图案,又有力士、火坛等异域元素。这融合东西多元文化于一体的古墓,使得墓主人李诞的身份扑朔迷离。究竟是来自罽宾的婆罗门种?还是出身于河北望族“平棘李氏”?

值得一提的是,李诞墓石棺内葬有两人,据考古学家推测,南侧墓主为李诞,北侧墓主骨架较短,口中含有一枚东罗马金币,为李诞夫人。

李诞墓的位置与考古信息

20年后,分子考古助力破解谜团

为了取得更为确凿的证据,复旦大学受西安市文物保护考古研究院委托,对李诞墓出土的2具人骨进行遗传学分析。

经数年努力,复旦大学科技考古研究院文少卿团队、复旦大学生命科学学院王传超团队联合厦门大学、西安市文物保护考古研究院成功从李诞夫妇遗骸中提取到了DNA,并进行了测序和群体遗传分析,取得了令人欣喜的成果。

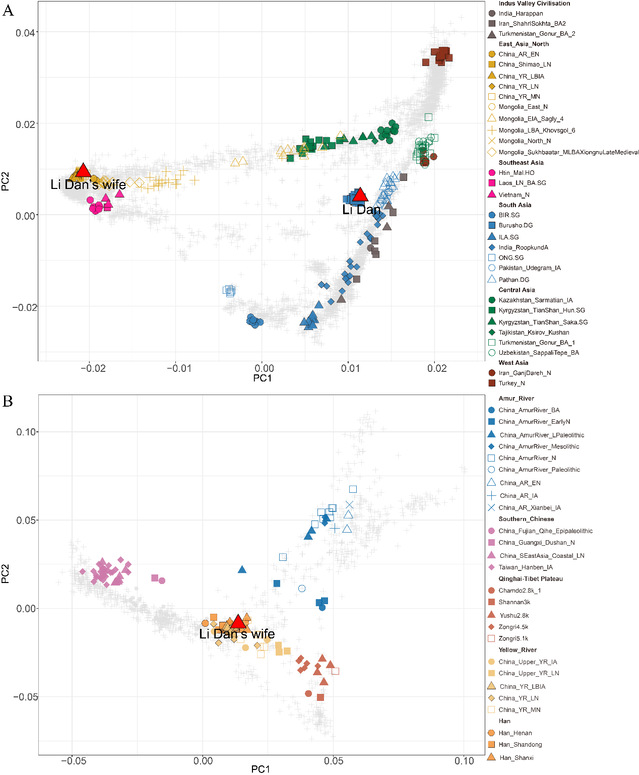

对李诞夫妇的基因组测序结果显示:李诞血统约 70% 源自古代印度河流域文明人群,15.2% 源自青铜时代草原人群,8.1% 源自南亚土著人群,仅有 6.2% 源自东亚人群。李诞夫人血统则源自古代黄河流域农业人群,系北方汉人。

主成分分析(PCA)图

科技考古工作者进一步将李诞基因组与南亚地区古代人类基因组进行比对,发现李诞的父系遗传类型为 R1a1a1b2a2a1*-Z2123(xY48, Y20746, etc.)。这是印度、巴基斯坦婆罗门等高种姓群体的鲜明父系遗传特征之一。

草原人群对婆罗门与布米哈尔群体的影响

科技考古“一锤定音”,有力支持证明北周墓主李诞具有婆罗门血统。该论文近日在国际权威学术期刊《Journal of Archaeological Science: Reports》上发表。受到国际社会的广泛关注。

李诞墓成中外文明互鉴实证

学界指出,李诞墓是目前国内发现为数不多的北周时期入华胡人墓葬与文化交流产物,是研究这一时期多元互动的珍贵学术资料。

自西汉开通丝绸之路以来,跨欧亚大陆的人口迁徙与文化交流随着时间推移日益频繁。当时来到中国的“老外”主要分为三类:一类是使者,一类是商人,一类是僧侣和艺人。南北朝时期,中国多民族迁徙与文化交流进入鼎盛时期。李诞所居住的长安城,呈现出中外文化融合、交流互鉴的魅力风采,俨然国际大都市模样。

正是在这一背景下,北周李诞墓葬才呈现出“矛盾重重”的文化特征。据墓志记载,李诞曾因其婆罗门种屡次被太祖皇帝(宇文泰)赏赐,发掘者据此推测,李诞沿丝绸之路来到中土,后定居长安,可能以宣讲佛经为业,并逐步接受了汉文化,不仅采用汉姓“李”,而且与汉人女子通婚,将家族历史与北方望族联系了起来。

“李诞虽然拥有婆罗门血统,却主动接纳汉文化,融入长安。这从侧面佐证了古都长安作为国际文化都市的‘熔炉’魅力和盛世繁华。”文少卿说。

复旦大学人类表型组研究院博士后杜盼新、厦门大学生命科学学院博士生徐煜、西安市文物保护考古研究院研究馆员张小丽为该论文的共同第一作者,文少卿副教授、王传超教授、冯健研究馆员、金力院士为共同通讯作者。复旦大学历史系教授韩昇,复旦大学历史系研究员吴欣,复旦大学生命科学学院博士后蒙海亮,复旦大学历史系黄子潇博士等参与了本研究。相关工作得到中国历史研究院兰台青年学者计划、国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科学技术重大项目以及国家社会科学基金重大项目等项目的支持。